Plus de dix ans après sa sortie, Alien : Isolation mérite qu’on s’y replonge. Le studio britannique Creative Assembly y déploie une intelligence artificielle redoutable et un respect total de l’univers d’Alien. À la fois fascinant et clivant, le jeu continue de marquer les esprits. Nous aborderons ses qualités, ses limites et son héritage durable : celui d’un jeu devenu culte.

Attention : les images sont issues d’une version Nintendo Switch 2, et peuvent contenir de légers spoilers.

Partie I : Conception

Creative Assembly : du champ de bataille au huis clos spatial

Fondé en 1987 par Tim Ansell, le studio Creative Assembly s’est d’abord fait connaître en réalisant des portages de jeux Amiga et ZX Spectrum vers DOS. Il s’est ensuite orienté vers les jeux de sport en collaboration avec EA Sports notamment la version DOS de FIFA International Soccer avant de trouver sa véritable identité dans la stratégie avec la série Total War.

Racheté par SEGA (via Sega Europe) le 9 mars 2005, le studio britannique de Horsham est entré dans une nouvelle phase de développement. En décembre 2012, Creative Assembly a scellé un partenariat avec Games Workshop pour adapter l’univers Warhammer Fantasy en jeux vidéo aboutissant à la trilogie Total War : Warhammer. Et c’est en 2014, avec Alien : Isolation, que le studio s’affirme aussi en dehors de son périmètre stratégie, en livrant un survival-horror particulièrement salué.

Un projet de fans pour les fans

Le développement du jeu débute avec une petite équipe avant de s’étendre à une centaine de personnes. Creative Assembly recrute alors des vétérans venus de Crytek, Ubisoft ou Bizarre Creations afin d’encadrer cette production ambitieuse. Leur objectif : retrouver l’essence du chef-d’œuvre de Ridley Scott, loin de l’action militarisée d’Aliens de James Cameron. L’univers visuel adopte un style lo-fi sci-fi, où chaque texture et chaque interface évoque une technologie analogique, un rétrofuturisme alliant visions du futur et esthétique du passé.

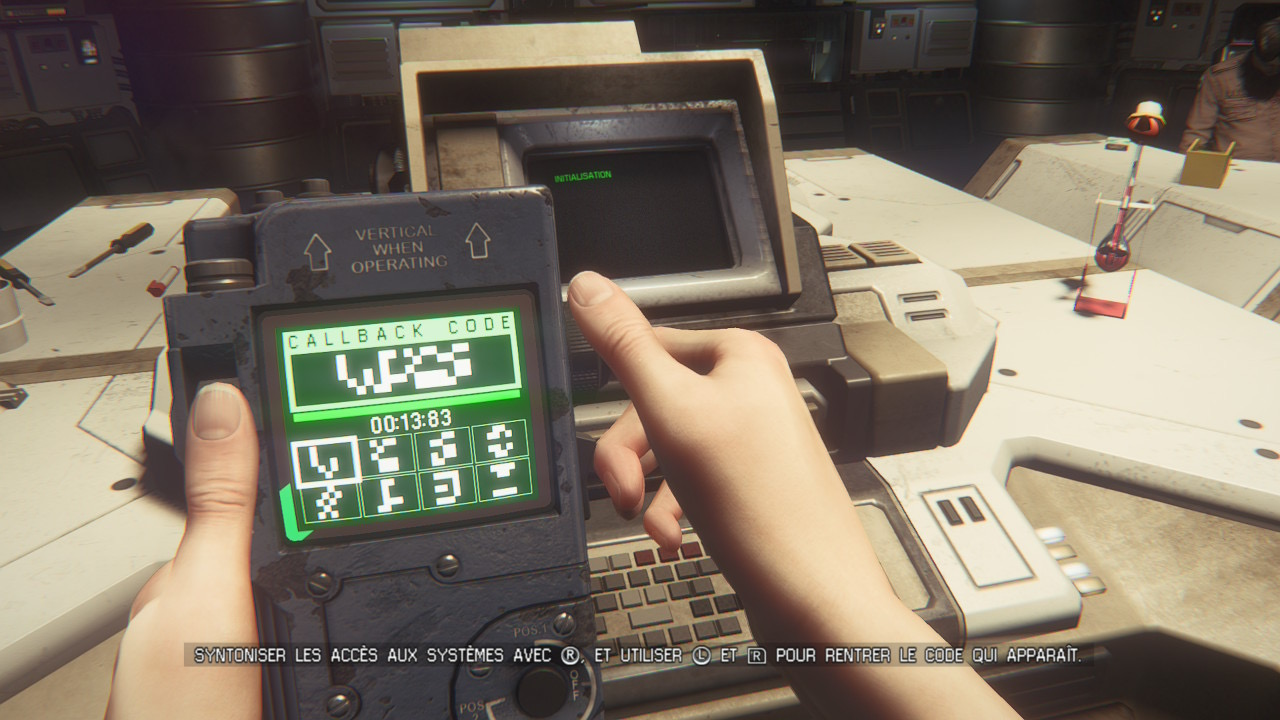

Cette esthétique est symbolisée par le traqueur de mouvement, directement inspiré du film original. Il permet de repérer les déplacements proches (qu’il s’agisse de l’Alien, d’humains ou d’androïdes) en affichant un simple point lumineux sur un petit écran. Cependant, son utilisation crée un dilemme constant : en le consultant, la caméra se focalise sur l’appareil, floutant l’arrière-plan. D’autre part, plusieurs éléments du jeu ont été enregistrés sur VHS afin de coller au style de l’époque.

L’équipe collabore étroitement avec la 20th Century Fox, qui lui ouvre ses archives de production avec des plans, croquis et photos de plateau afin d’assurer une fidélité à l’univers. Plusieurs décisions majeures façonnent le projet. Initialement, le titre était pensé en vue à la troisième personne, mais il adoptera finalement la première personne pour renforcer l’immersion et la claustrophobie. Le moteur maison, dérivé de celui de Viking : Battle for Asgard, est entièrement remanié. Ces changements ont pour but d’intégrer des ombres dynamiques, un éclairage volumétrique et des interactions sonores. Après près de quatre ans de développement, marqués par de multiples refontes techniques et narratives, Alien : Isolation prend enfin forme.

Une histoire canon à la saga

L’un des grands atouts d’Alien : Isolation est son respect absolu du canon de la saga cinématographique. Le jeu ne se contente pas d’en reproduire l’esthétique ou les codes visuels. En outre, il s’y inscrit narrativement, comme une véritable extension officielle.

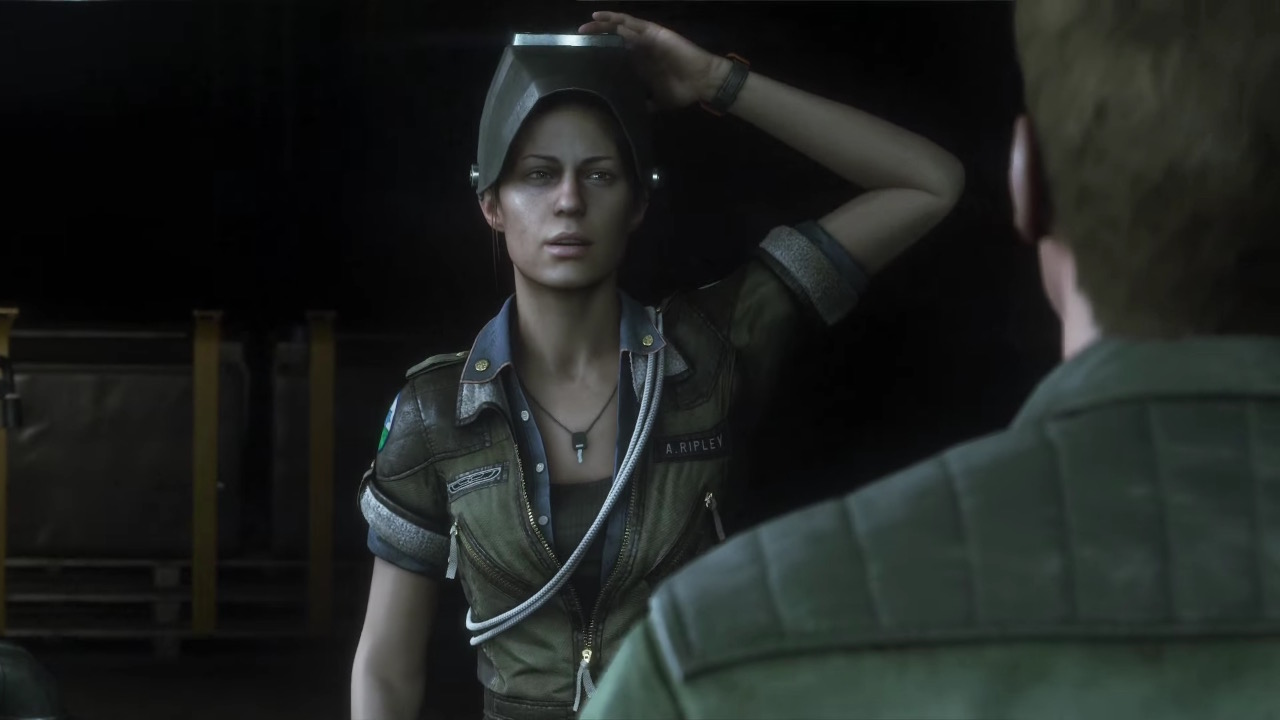

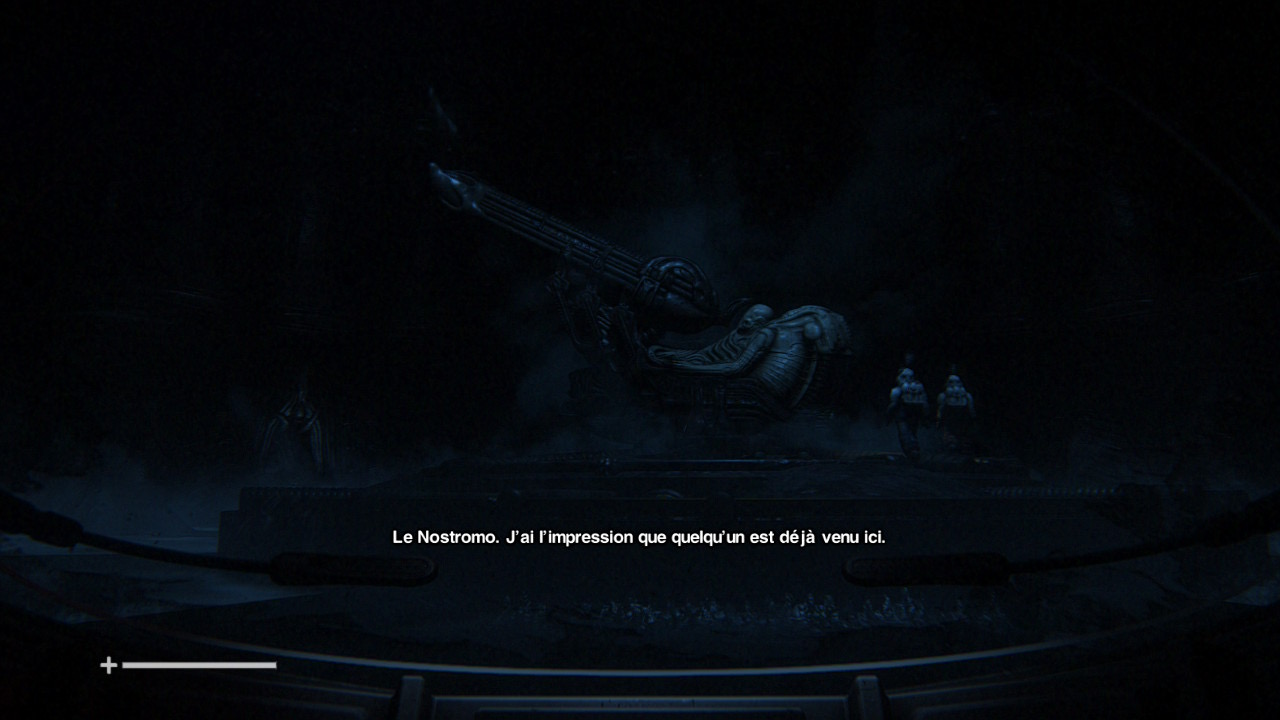

L’histoire prend place quinze ans après les événements du premier film et avant Aliens (1986). Elle s’intègre donc parfaitement entre les deux longs-métrages. Nous incarnons Amanda Ripley, la fille d’Ellen Ripley, qui apprend que la boîte noire du Nostromo a enfin été retrouvée. Cette découverte sert de déclencheur au récit et relie directement le jeu au sort de sa mère. Par ailleurs, les sons et la direction artistique s’ancrent dans cette fidélité : les bips du détecteur de mouvement, les interfaces monochromes et le grain visuel rappellent directement le film d’origine. Isolation ne cherche jamais à « réinventer » Alien, mais à s’y fondre, comme s’il avait été conçu à la même époque que le long-métrage.

Cette approche en fait l’une des adaptations les plus respectueuses du mythe Alien, non seulement sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan thématique. On y retrouve les obsessions de la saga : la corporation Weyland-Yutani, la peur de l’inconnu, l’isolement, la lutte d’une femme seule face à un mal inhumain. En ce sens, Alien : Isolation n’est pas qu’un hommage : c’est une pièce manquante du puzzle, un chapitre intermédiaire qui enrichit le canon sans jamais le contredire.

L’IA de l’Alien, véritable vedette

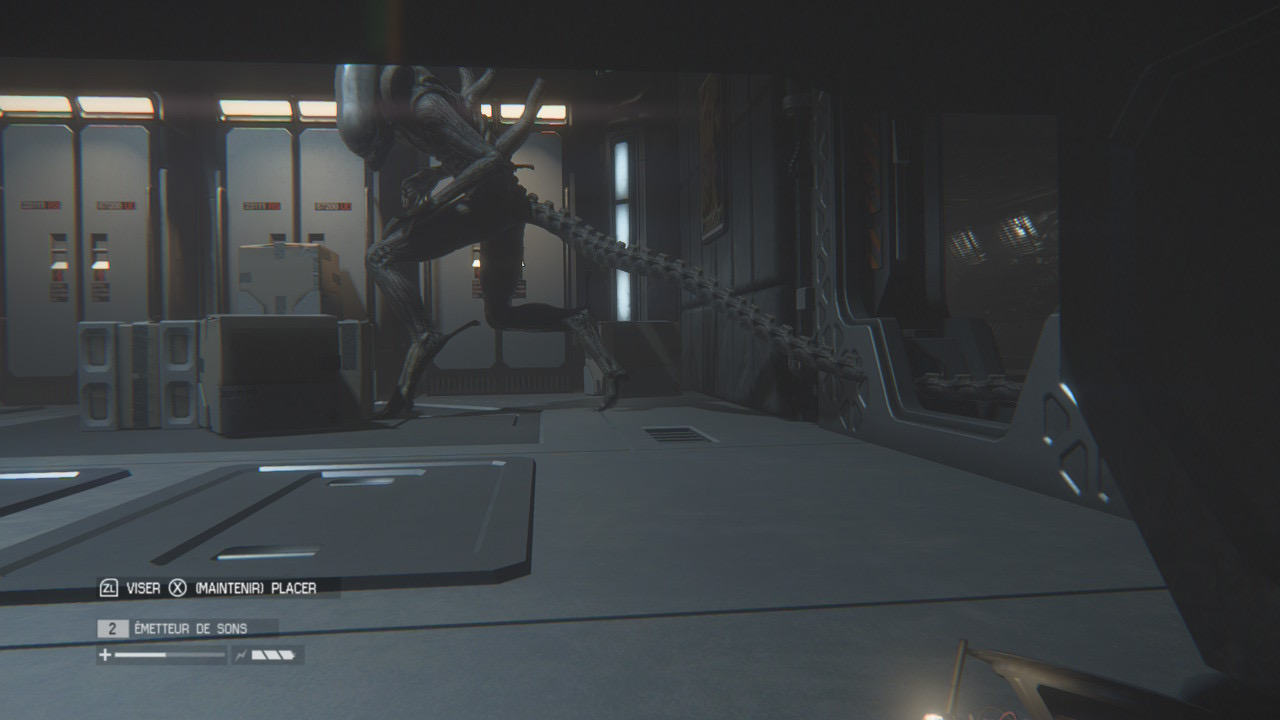

Le cœur du développement repose cependant sur une idée : une intelligence artificielle vivante pour le Xénomorphe. L’Alien n’obéit pas à des scripts fixes, mais à une logique comportementale complexe, fondée sur un arbre décisionnel. Il apprend, réagit et s’adapte à la manière dont vous jouez et à vos habitudes. Le monstre peut renifler les traces, écouter les bruits ou simplement rôder dans le doute, ce qui rend chaque rencontre imprévisible. La créature sait que vous êtes là, dans cette pièce ou ce niveau ; c’est simplement son arbre de comportement, couplé à son système de déduction, qui n’a pas encore trouvé l’endroit exact. Tous ces éléments en font une expérience unique. En effet, selon le comportement de l’IA et le niveau de difficulté, la durée du jeu peut varier sensiblement.

Si le Xénomorphe demeure la menace principale, Alien : Isolation ne se limite pas à lui. La station Sevastopol (Sébastopol en VF) abrite également des androïdes hostiles, froids et inquiétants ainsi que des groupes d’humains prêts à tout pour défendre leurs ressources. Vous pouvez les aborder de plusieurs façons : foncer dans le tas au risque d’alerter la créature et de vous retrouver en danger, opérer en totale discrétion pour éviter tout contact, ou encore utiliser les humains comme appât en attirant l’Alien pour s’en débarrasser. Attention : si vous passez votre temps à “énerver” la créature avec divers objets, celle-ci deviendra plus agressive et insistante dans ses recherches.

Si les humains et les androïdes peuvent être neutralisés, le Xénomorphe, lui, demeure inarrêtable et ne s’en prend qu’aux êtres humains. Le feu, fidèle à la mythologie des films, reste l’un des rares moyens de le repousser temporairement. Vous pouvez utiliser le lance-flammes ou le cocktail Molotov pour le forcer à battre en retraite pendant qu’il vous traque. C’est une arme de dernier recours : puissante, mais limitée par sa consommation rapide de carburant.

Partie II : Un jeu hors du commun

Une mise en bouche rapide

Ce qui frappe d’emblée dans Isolation, c’est son ambiance. Dès le menu, le tableau est peint. On découvre la station Sevastopol perdue près de la planète inconnue KG-348. Côté sonore, l’angoisse s’installe immédiatement, avec un fond presque inaudible, à mi-chemin entre le vide spatial et le bruit mécanique. Ce mélange crée un profond sentiment de malaise et de désorientation, et pourtant le jeu n’a pas encore commencé. L’enfer est encore loin devant vous. Une fois la difficulté choisie, l’aventure démarre.

Le début vous plonge lentement dans une tension maîtrisée. À bord du Torrens, vous approchez la station Sevastopol, promise à la dérive et plongée dans le chaos. Le jeu vous apprend à marcher, à observer, à utiliser les mécaniques et à sauvegarder. Vous explorez des couloirs vides, des lumières vacillantes, accompagnées de voix lointaines de survivants terrifiés. Puis, après quelques minutes de jeu, vient la révélation : cette menace, cette fameuse terreur qui sévit à bord de la station fait son entrée. Un bruit de conduit d’aération, une respiration, une ombre, un mouvement venu du plafond. Votre première rencontre avec l’Alien. Rien ne sera plus jamais pareil. Votre cauchemar ne fait alors que commencer.

Le cœur du jeu

Alien : Isolation se découpe selon une structure narrative fluide, pensée comme une expérience continue plutôt que comme une succession de niveaux classiques. Le jeu est divisé en dix-neuf missions principales qui servent de repères dans la progression. Les premières installent la tension et la solitude, tandis que les suivantes accentuent la survie, les révélations et la montée en puissance du danger. Cette progression linéaire, conçue de manière cinématographique, permet de maintenir une tension constante, sans répit ni coupure narrative.

Le gameplay alterne habilement entre plusieurs approches. Les moments d’exploration lente, où vous fouillez la station, lisez des terminaux ou découvrez les traces du drame, sont entrecoupés de séquences de survie pure à travers divers objectifs. Vous devez parfois réactiver un générateur, pirater un terminal ou réparer un système vital, toujours sous la menace d’une présence invisible. Ces phases, tantôt calmes, tantôt suffocantes, instaurent un rythme volontairement irrégulier : le jeu vous laisse souffler juste assez pour que la peur suivante frappe plus fort.

Au fil de votre avancée, vous accédez à de nouveaux outils et armes de fortune : détecteur de mouvement, bombes sonores, soins, lance-flammes… Mais ces armes ne garantissent jamais votre sécurité. Elles ne servent qu’à gagner du temps, à détourner ou à effrayer brièvement la créature ou vos ennemis. L’un des éléments les plus immersifs réside dans le système de sauvegarde manuelle. Aucun enregistrement automatique ne vient sécuriser votre progression. Il vous faut trouver des bornes spécifiques disséminées dans la station, attendre que la lumière passe au vert et espérer que l’Alien ne soit pas dans les parages. Ces bornes d’urgence ont d’ailleurs été reprises dans le film Alien : Romulus (2024).

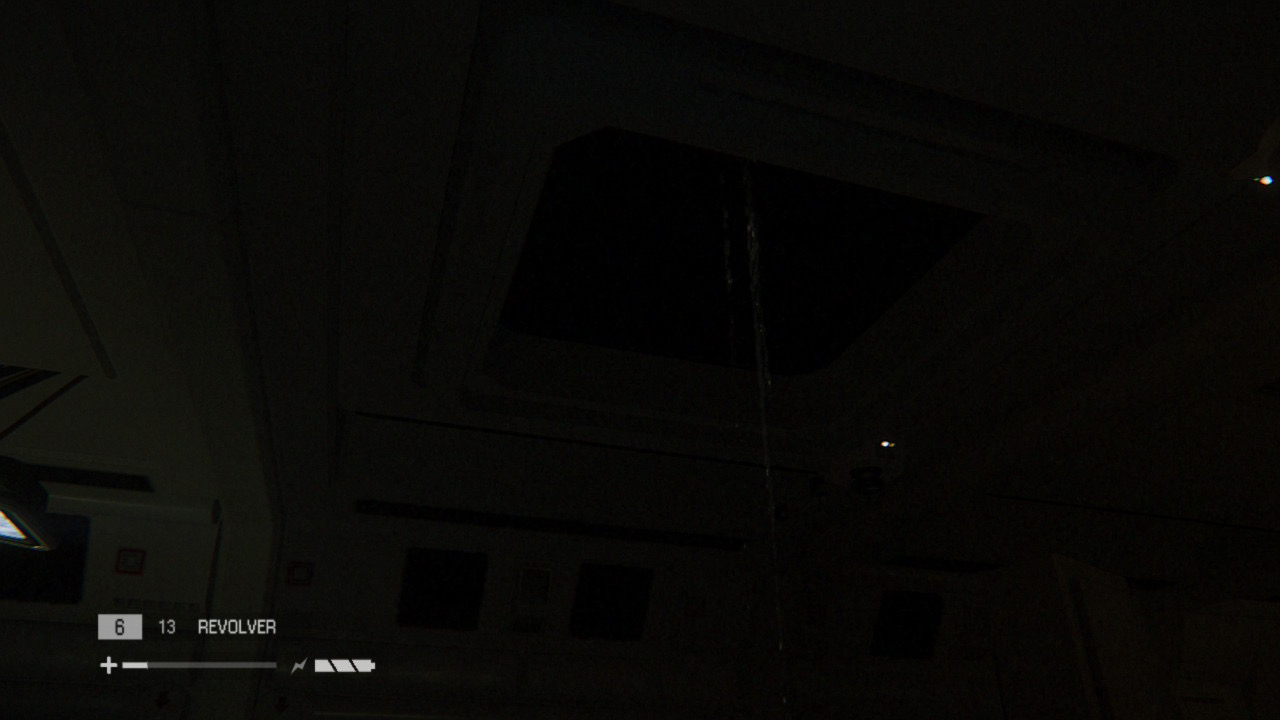

Vous n’aurez aucun répits, même dans les conduits

Les conduits d’aération comptent parmi les éléments les plus indispensables et les plus redoutés. Ils incarnent à eux seuls la paranoïa du jeu : ces espaces étroits, plongés dans l’ombre, rappellent sans cesse que le danger peut venir de n’importe où. L’Alien s’y déplace librement, rampant au-dessus de vous, invisible mais terriblement présent à travers les sons. Le métal grince, les pas résonnent, le souffle se rapproche. Lors de l’exploration, il arrive que vous passiez sous une bouche d’aération d’où tombe lentement un filet de bave. Ce simple détail visuel, presque anodin, est en réalité un avertissement mortel. Cette situation signifie que le Xénomorphe se trouve dans le conduit, juste au-dessus de vous, prêt à surgir si vous passez trop près. C’est un moment où le jeu exploite brillamment la peur, récompensant l’attention et la prudence.

Ce système, à la fois simple et terriblement efficace, renforce l’idée que la créature observe, chasse et apprend. Il ne s’agit pas d’un script, mais d’un comportement dynamique intégré à son IA. Ces conduits, omniprésents dans la station, deviennent ainsi un symbole d’insécurité permanente. Ils rappellent que, même lorsqu’il semble absent, l’Alien n’est jamais loin. Ce détail de conception résume parfaitement l’essence du jeu : une expérience où la peur ne vient pas du monstre lui-même, mais de son oppression constante.

L’Alien, de A à Z

La créature ne se contente pas de vous effrayer : elle vous enferme dans un état d’alerte constant. Chaque pas, chaque souffle, chaque grincement de métal semble trahir votre présence. Le véritable cœur de la peur, c’est son sound design, d’une précision presque cruelle. Les bruits de pas de l’Alien, lourds, rythmés, résonnent avec une intensité glaçante : plus ils se rapprochent, plus le son devient oppressant, comme si les murs eux-mêmes vibraient de sa présence. Vous sentez le danger avant même de le voir. Sous sa présence, le volume grimpe, les basses grondent, et votre propre respiration devient votre pire ennemie. Car même dans un casier, le Xénomorphe peut venir vous sentir.

Il ne vous laissera aucun répit. La créature arpente les couloirs, tourne en rond, revient sans cesse, comme si elle refusait de vous accorder la moindre avancée. Sa présence invisible s’impose d’abord par le son avant l’image : un souffle, un pas, un sifflement. Parfois, votre quête se résume à avancer de quelques mètres, à vous cacher dans un casier, à attendre que ses pas s’éloignent, puis à ressortir.

Et puis vient le moment où le jeu brise brutalement le silence : vous le voyez tomber d’un conduit d’aération, lourd et rapide, ou vous vous retrouvez nez à nez avec lui en tournant un angle. Le rugissement vous submerge, le son explose et votre instinct de survie se dissout dans la panique. Le son n’est plus un simple outil d’ambiance, mais une arme psychologique, un instrument de torture sensorielle.

Partie III : Après la peur, la déception ? Les limites d’Isolation et ses extensions

Que serait un jeu sans ses défauts ?

Le premier reproche souvent adressé au jeu concerne son rythme, jugé trop lent ou inégal. Certaines séquences, notamment au milieu de l’aventure, souffrent d’un certain allongement artificiel. En effet, vous effectuerez plusieurs allers-retours ou missions « fan service » qui étirent la durée de vie. L’IA de l’Alien, bien qu’impressionnante, a elle aussi ses limites. Si elle surprend par son imprévisibilité, elle peut parfois sembler injuste ou incohérente, capable de vous repérer sans raison apparente ou, au contraire, de passer à côté de vous alors que vous êtes à découvert.

Malgré la richesse de son ambiance, le cœur du jeu repose essentiellement sur trois actions : se cacher, fuir ou détourner l’attention du monstre. Si cette boucle fonctionne parfaitement, elle peut s’avérer lassante sur la durée. Enfin, la conclusion a été critiquée pour sa longueur excessive et un dernier acte davantage orienté vers l’action, rompant avec la tension psychologique qui faisait la force du reste du jeu.

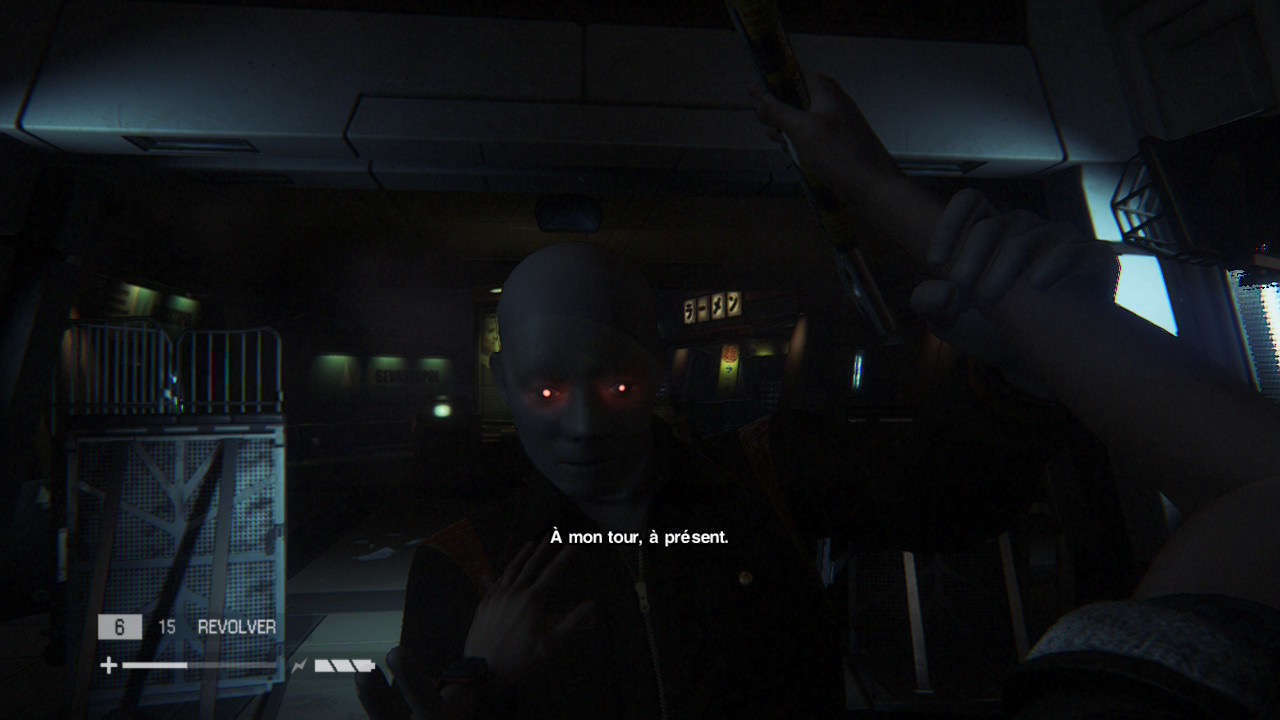

Le milieu du jeu vous plonge dans une succession de niveaux peuplés d’androïdes, les tristement nommés « Working Joes ». Ils incarnent une autre menace, crédible dans l’univers de la saga, mais moins terrifiante. Là où l’Alien imposait la tension par son imprévisibilité et son omniprésence sonore, ces ennemis obéissent à des schémas routiniers. On enchaîne alors plusieurs séquences où l’infiltration cède la place à l’action. L’atmosphère reste pesante, mais la magie s’effrite. Ce n’est plus le jeu d’horreur implacable des premières heures, mais un survival plus classique. Et puis, au moment où l’on croit enfin toucher à la délivrance… les Aliens refont surface.

Des DLC immersifs mais loin de l’aura de Isolation

Alien : Isolation a bénéficié d’une série de contenus additionnels conçus pour prolonger l’expérience. Ces extensions se divisent en deux catégories : les missions cinématiques, directement liées au film original, et celles axées sur le défi et la rejouabilité.

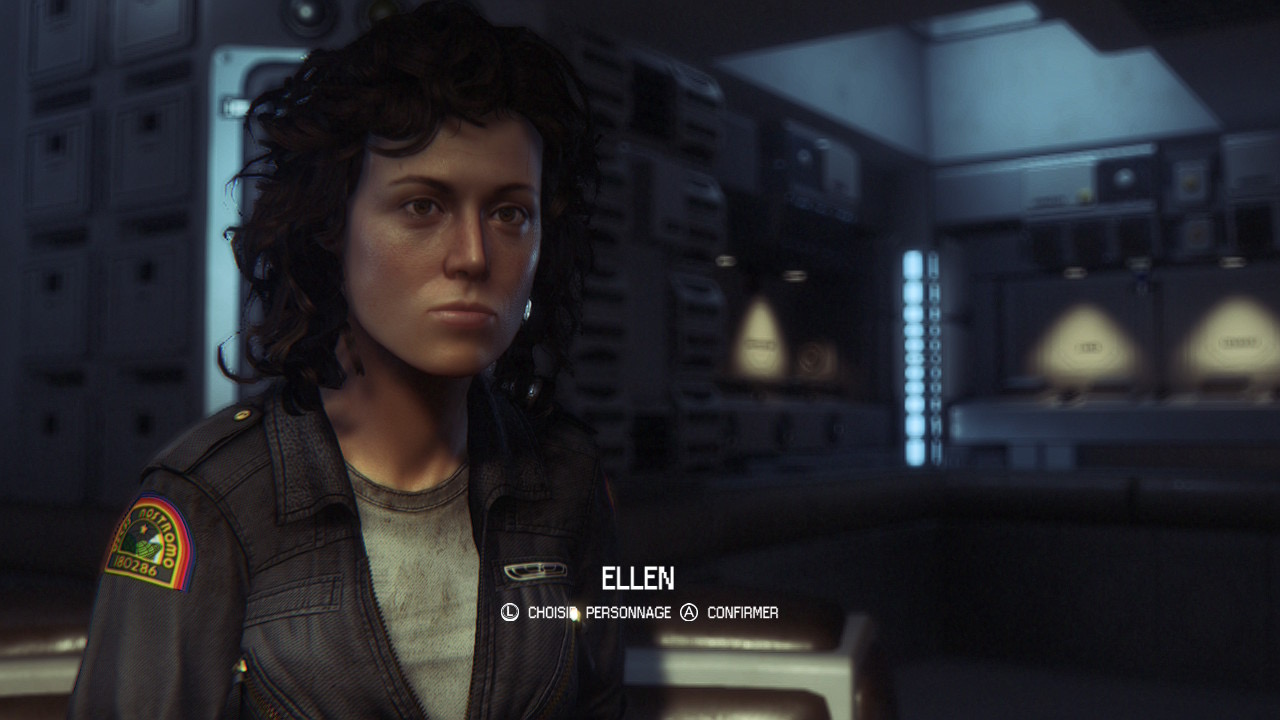

Parmi les plus marquantes, L’équipage peut être sacrifié et Le dernier survivant replongent le joueur dans les événements du Nostromo, en incarnant différents membres de l’équipage, dont Ellen Ripley elle-même. D’autres DLC, comme Confinement d’entreprise, Traumatisme, Havre de sécurité, Contact perdu et Le Détonateur, enrichissent le mode Survivant avec de nouvelles zones, des objectifs variés et des scénarios inédits. Ces missions invitent à expérimenter diverses approches de la survie : infiltration, gestion des ressources ou fuite désespérée dans des environnements toujours plus hostiles.

La réception critique des DLC fut globalement mitigée. Si la presse et les fans ont salué la fidélité à l’univers et la tension constante qu’ils prolongent, beaucoup ont regretté leur courte durée et leur manque de contenu narratif. Les amateurs du mode défi y ont vu un excellent prolongement de la formule, tandis que d’autres espéraient un véritable chapitre supplémentaire consacré à Amanda Ripley. En somme, ces extensions n’ont pas égalé la profondeur du jeu principal, mais elles demeurent une prolongation cohérente et respectueuse, idéale pour ceux qui souhaitent replonger dans la peur brute du titre.

Partie IV : Conclusion et suite

Alien : Isolation demeure, plus de dix ans après sa sortie, une œuvre singulière. Le jeu de Creative Assembly a su redonner vie à la peur originelle de la saga. Avec son rythme lent, son IA imprévisible et sa fidélité quasi religieuse à l’univers, il a transformé chaque recoin de la station Sevastopol en piège à tension pure.

Sorti d’abord sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One, le jeu a depuis connu plusieurs versions. Les portages Nintendo Switch et mobile (iOS et Android) offrent une optimisation solide. Sur PC et consoles modernes, le jeu profite aujourd’hui de patchs non officiels qui améliorent la fluidité et les textures. Un mod non officiel, MotherVR, permet de jouer au titre en réalité virtuelle sur PC. Créé par des fans, il offre une immersion totale compatible avec Oculus et HTC Vive. Malgré l’absence de support officiel par Creative Assembly, cette version transcende l’expérience originale. Pour beaucoup, c’est la version ultime du jeu, celle qui restitue enfin la peur et la tension voulues par les développeurs.

En 2024, une suite a enfin été annoncée, confirmant le retour après des années de silence. Peu d’informations ont filtré pour le moment et le jeu devrait arriver dans les prochaines années. Si la suite parvient à corriger les faiblesses du 1er opus, elle pourrait aisément le surpasser.

Alien : Isolation s’impose comme l’un des meilleurs projets issu de l’univers. Le jeu comprend parfaitement le mythe et respecte profondément le matériau original. Il prolonge la peur du film original, au point de devenir la véritable suite spirituelle du film de 1979. Enfin, Isolation est surtout l’œuvre que le cinéma ne pourra jamais nous offrir.

Et vous, avez-vous déjà affronté l’Alien ou comptez-vous vous y risquer ? Dites-le-nous en commentaire !